Ada sesuatu yang arkais dalam segumpal tanah liat yang dibakar. Ia adalah bumi yang dikeraskan oleh api, disusun satu per satu di atas rangka kayu, melindungi manusia dari hujan yang bising dan matahari yang garang.

Di Jakarta, dalam ruang-ruang rapat yang ber-AC, ide “gentengisasi” muncul sebagai sebuah manifesto kemajuan yang lembut.

Presiden Prabowo, dengan visi yang meluap, barangkali melihat genteng bukan sekadar penutup bangunan, melainkan upaya mengembalikan martabat hunian: sebuah perlawanan terhadap seng dari pabrik yang berisik dan galvalum yang memantulkan panas seperti tungku.

Namun, di pesisir Mandar, di mana angin laut membawa garam dan bau kebebasan, ide tentang genteng jatuh seperti benda asing yang mendarat di tengah percakapan yang belum usai.

Bagi orang Mandar, rumah bukan sekadar peneduh. Rumah adalah ekstensi dari tubuh dan jiwa.

Secara tradisional, mereka terbiasa dengan atap yang ringan—rumbia di masa lalu, atau seng di masa kini.

Seng, dengan segala kekurangannya yang membuat ruang terasa gerah, memiliki satu kualitas yang selaras dengan mentalitas pelaut: transparansi suara. Saat hujan turun, seng bernyanyi. Ada kegaduhan yang menandakan hidup.

Maka, ketika kebijakan “gentengisasi” datang, muncul sebuah kegelisahan eksistensial.

Seorang kawan dari Tanah Mandar pernah berujar dengan nada getir bahwa tidur di bawah atap tanah liat terasa seperti sebuah anomali.

Baginya, berada di bawah genteng—benda berat yang berasal dari tanah—terasa seperti berada di bawah “lubang tanah”.

Dalam kosmologi lokal, tanah adalah tempat bagi mereka yang telah selesai, mereka yang telah berhenti.

Tidur di bawah tanah liat yang tebal dan berat seolah-olah menyimulasikan liang lahat. Ada kesan pasif yang mencekam.

Genteng, bagi mereka, adalah simbol “berhenti”—sebuah kontradiksi bagi masyarakat yang dibentuk oleh arus dan gelombang.

Secara ekonomi, kebijakan ini tentu punya niat mulia. Genteng berarti menghidupkan kembali industri rakyat di desa-desa perajin gerabah.

Ini adalah ekonomi yang menyentuh bumi (grounded). Genteng memberikan kesejukan alami tanpa perlu bantuan teknologi pendingin ruangan yang boros energi. Ia adalah jawaban atas krisis iklim yang jujur.

Namun, kebudayaan seringkali tidak berjalan beriringan dengan efisiensi teknis.

Di sini kita melihat benturan antara teknologi kebijakan dan fenomenologi ruang.

Mengutip pemikiran Martin Heidegger tentang Dwelling (Hunian), membangun bukan sekadar mendirikan struktur, tetapi bagaimana manusia “menetap” dan merasa “at–home“.

Jika sebuah masyarakat merasa terasing di bawah atapnya sendiri, apakah hunian itu masih bisa disebut rumah?

Dalam kacamata teori kebudayaan, kita bisa melihat ini sebagai dialektika antara Kemapanan (Genteng) dan Mobilitas (Seng).

Genteng sebagai Statis: Mewakili budaya agraris yang menetap, berat, dan tenang.

Ia adalah simbol kekuasaan yang stabil.

Seng sebagai Dinamis: Mewakili budaya pesisir atau urban yang praktis, ringan, dan responsif terhadap suara alam.

Apresiasi layak diberikan pada upaya pemerintah untuk beralih dari bahan sintetis seperti galvalum yang industrial ke bahan organik seperti tanah liat. Ini adalah langkah dekolonisasi material.

Namun, kritiknya terletak pada “penyeragaman rasa”. Indonesia adalah sebuah arsip besar dari berbagai cara manusia memandang langit.

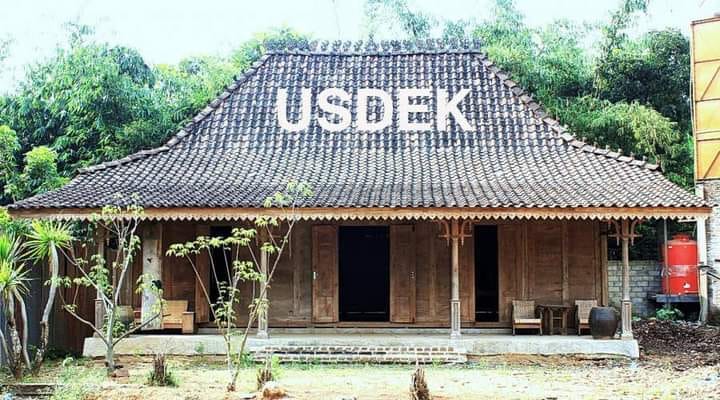

Mungkin, yang kita butuhkan bukan sekadar penggantian material, melainkan dialog antara fungsi dan persepsi. Gentengisasi harus dilihat bukan sebagai instruksi dari atas ke bawah, melainkan sebuah tawaran. Bagi masyarakat Jawa, genteng adalah pelukan ibu bumi.

Bagi orang Mandar, ia mungkin perlu dimaknai ulang agar tidak terasa seperti beban sejarah yang menindih kepala. Dan, politik adalah tentang bagaimana mengelola harapan—dan arsitektur adalah tentang bagaimana kita memberi ruang bagi mimpi-mimpi, tanpa membuat penghuninya merasa sedang terkubur sebelum waktunya. Wallahu’alam bishawab.