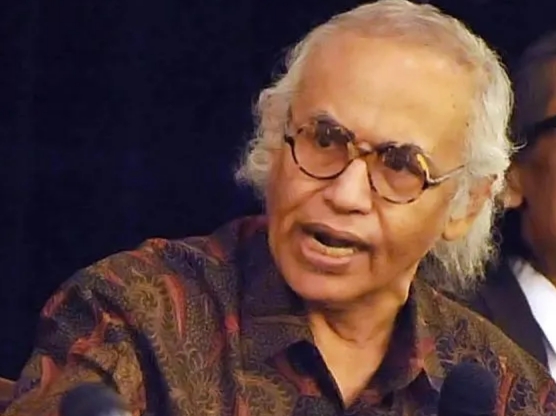

Oleh Hamid Basyaib*

BANG SALIM suatu sore melakukan apa yang hampir tak pernah dilakukannya: menelepon saya. Ia berharap agar saya menerjemahkan buku mashur karya Zbigniew Brzezinski, “The Grand Failure: The Birth and Death of Communism of the Twentieth Century.” Itu buku terbitan lebih dari tiga puluh tahun lalu. Mengapa ia “tiba-tiba” ingin buku itu diindonesiakan?

“Buku penting itu jarang dibaca orang di sini karena belum pernah diterjemahkan,” katanya. “Bagi yang sudah membacanya pun perlu diingatkan lagi.”

Ia lalu menyebut nama sebuah lembaga yang ia yakini mau menyeponsori penerjemahan dan penerbitan karya Brzezinski, seorang mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Amerika (NSC).

Itu buku yang cukup mudah diterjemahkan, tapi saya harus mencuri waktu khusus untuk mengerjakannnya. Karena itu saya tidak langsung menyanggupi, tak juga menolaknya, hanya berjanji akan menjajaki segala kemungkinannya. Besoknya ia mengirim buku tebal itu, disertai sebuah buku tipis karya Soe Hok Gie.

Tampaknya usul penerjemahan “The Grand Failure” adalah bagian dari minat besarnya terhadap jatuh-bangun Komunisme. Dalam beberapa tahun terakhir ia memang semakin intens meminati isu ini, seperti terlihat dari beberapa buku yang ditulisnya.

Sebagian isi buku-buku itu didasarkan pada pengalaman pribadinya sebagai wartawan harian “Angkatan Bersenjata”, di masa puncak ketegangan politik dengan naiknya pamor Partai Komunis Indonesia, dan kian gencarnya Angkatan Darat mengawasi dengan cemas popularitas PKI itu.

Sebagai wartawan koran milik ABRI dalam usia awal 20-an, Salim terlibat jauh dalam dinamika politik yang menjadi kesibukan harian para seniornya, dan sangat yakin ia harus berdiri di pihak mana dalam “perang dingin” antara Angkatan Darat dan PKI.

Dalam salah satu buku, misalnya, ia sebagai wartawan — yang dibekali pistol oleh patronnya di koran AB, Brigjen Sugandhi — mendatangi rumah Dipa Nusantara Aidit di Jakarta yang dihancurkan massa setelah peristiwa G30S. Ia ingin tahu bagaimana kondisi kediaman Ketua PKI yang mashur itu, yang saat itu sudah ditembak mati di persembunyiannya di Boyolali, Jawa Tengah.

“Kondisi rumahnya benar-benar berantakan,” tulis Salim. “Di ruang tamu, meja kursi terbalik malang melintang, kaca-kaca pecah di sana-sini. Di bagian belakang saya lihat ada seorang lelaki tua yang berwajah Arab.”

Orang tua itu, katanya, sangat mungkin adalah ayah D.N Aidit — ia tak menceritakan apakah ia sempat bertegur sapa dengannya. Tapi dengan cara itu ia seakan ingin memberi konfirmasi bahwa tokoh besar PKI itu memang benar seorang keturunan Arab.

***

Sejak masih bersekolah hingga SMP di kampung halamannya di Parepare, kini bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, ia meminati kesenian dan cukup mengikuti perkembangan dunia seni di ibukota. Pindah dan menyelesaikan SMA di Solo, ia kemudian belajar di Akademi Teater Nasional Indonesia, lalu masuk Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan lulus sebagai sarjana Sosiologi di universitas yang sama.

Ia terlalu lama kuliah karena sangat banyak diselingi oleh kerja jurnalistik. Ia lulus dengan skripsi tentang perfilman Indonesia, suatu tema yang sangat jarang disentuh oleh dunia akademis, hingga sekarang, dan karena itu ia kemudian dikenal sebagai otoritas yang tepercaya untuk mengulas film-film Indonesia, selain pernah menjadi asisten sutradara.

Ia memperluas minatnya pada seni pertunjukan, dan banyak meresensi pentas-pentas drama, dan kemudian menerbitkan kumpulan tulisannya sebagai buku. Ditinjau dari standar tertentu, tulisan-tulisannya tak mudah untuk dinyatakan bermutu tinggi.

Tapi minat besarnya tak pernah ditinggalkannya: mencermati politik kiri. Ketika ia melanjutkan studi doktoral di Ohio State University, Amerika, ia lebih memusatkan perhatiannya pada sisi lawan si kiri, Angkatan Darat. Ia lulus dengan disertasi yang kuat, “Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49”, yang menyajikan sejarah dan analisis tentang asal muasal naiknya tentara dalam kancah politik Indonesia.

Dalam hal ini ia beruntung karena memiliki jalinan relasi luas di kalangan para pelaku sejarah beserta para junior mereka di Angkatan Darat. Ia tak mengalami kesulitan dalam mengakses para narasumber penting, tidak seperti kebanyakan mahasiswa doktoral yang sedang menulis disertasi.

Pulang ke Indonesia dengan gelar Ph.D dalam ilmu politik, ia tak berminat pada pekerjaan lain. Ia ingin kembali ke dunia jurnalistik. “Bagaimanapun bagi saya yang penting tulisan-tulisan saya dibaca oleh kalangan luas,” katanya. Dan itu baginya hanya bisa dicapai melalui karya jurnalistik, bukan aktifitas akademis di balik tembok kampus.

Tapi ia dibentur kekecewaan yang tak pernah ia duga. Di kantor yang lama ditinggalkannya, majalah Tempo, rupanya terjadi restrukturisasi manajemen dan personalia. Ia hampir tak percaya pada apa yang diberikan perusahaan sebagai “hadiah” kepada dirinya, seorang wartawan bergelar doktor ilmu politik yang menjadi bagian dari generasi pendiri majalah mingguan terkemuka itu: ditempatkan sebagai reporter, posisi terendah dalam kewartawanan.

Sesudah macam-macam argumen dan permintaan pertimbangan yang diajukannya kepada manajemen sia-sia, ia berhenti dari Tempo dan menjual semua saham kecilnya untuk bekal menapaki jalan baru di luar jalur jurnalistik.

Ia memendam kepahitan itu bertahun-tahun, dan tak jarang menceritakannya kepada sejumlah kawan. Baginya, alasan penempatan sebagai “sekadar reporter” terhadap dirinya yang sangat senior merupakan bagian dari pelecehan terhadap segala yang berbau akademis di perusahaan media itu.

“Pendiri majalah itu memang kebanyakan tidak lulus sekolah dan cenderung anti dunia akademis,” katanya kepada beberapa kawan. “Maka, bukannya senang dan bangga bahwa ada wartawannya yang sampai mencapai gelar doktor dari universitas besar di Amerika, mereka justeru sengaja merendahkannya. Saya sebagai generasi perintis majalah itu diperlakukan seperti ini….”

***

Ia menghabiskan waktunya sebagai duta besar RI untuk Republik Ceko dengan lebih banyak membaca dan menulis. Indonesia tak punya banyak hubungan politik dan perdagangan dengan hampir semua negara Eropa Timur. Maka ia punya banyak waktu luang untuk membaca dan menulis, selain sesekali mengadakan acara budaya Indonesia — bidang yang sesuai dengan minat lamanya.

Seiring dengan itu tampak muncul semacam kesadaran baru religius di dalam dirinya. Di buku-bukunya pada periode ini, ia yang sejak lama dikenal sebagai intelektual sekuler, menuliskan nama barunya: Salim Haji Said — seakan diilhami cara orang Malaysia dalam menuliskan nama, dengan “Haji” di tengah.

Dalam suatu obrolan kecil di Institut Peradaban, lembaga yang dibentuknya di Tebet, Jakarta Pusat, “kesadaran religius” itu tersirat. Para peserta obrolan terbagi dalam dua kubu: pro teori evolusi Darwinian dan kubu kreasionisme.

Setelah lama terdiam dan menyimak diskusi yang menghangat, ia mengajukan “jalan tengah”: “Saya percaya pada teori evolusi, tapi saya yakin bahwa yang menggerakkan evolusi itu adalah Tuhan.” Ia tampak tak peduli jika orang heran mendengar “solusi” yang sangat menggampangkan ini.

***

Selain meminati kajian tentang gerakan-gerakan revolusioner, ia juga selalu mencermati tentara sebagai aktor politik — bukan sebagai kekuatan militer.

Ia seolah mendapatkan kedua fokusnya itu sekaligus dalam kudeta mutakhir di Mesir, ketika Jenderal Abdul Fatah Al Sisi merebut kekuasaan dari Muhammad Morsi, tokoh Ikhwanul Muslimin, cikal bakal semua gerakan Islam politik abad XX, yang setelah berikhtiar puluhan tahun akhirnya mampu menempatkan kadernya sebagai presiden.

Salim Haji Said ingin melihat dari dekat bagaimana tentara Mesir akhirnya merasa tak bisa tinggal diam dan bangkit mematahkan kekuatan Ikhwanul Muslimin yang menggelorakan euforia berkat keberhasilan tokohnya menduduki kursi presiden.

Ia ingin mewawancarai Jenderal Al Sisi, dan sibuk menyiapkan keberangkatan ke Kairo. Ia tak kesulitan mendapatkan akses untuk itu. Agaknya ia ingin menulis studi perbandingan antara keberhasilan tentara Indonesia dalam menumpas gerakan pemberontakan Islam NII (juga belakangan, PKI) dan sukses tentara Mesir dalam mematahkan ambisi politik Ikhwan.

Setelah tak kunjung mendapatkan sponsor finansial, ia mengubur keinginan itu, dan mungkin kemudian merasa cukup dengan menuliskan perbandingan garis-besar antara sukses Angkatan Darat kedua negara.

***

Ia menyumbangkan 10.000 koleksi perpustakaan pribadinya (buku, video, kaset, majalah dsb) kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta — apakah ini bagian dari “kesadaran religius”nya?

Para pengunjung sekarang bisa menikmati “Salim Said Corner” di kampus itu; ia sedang menyiapkan sumbangan gelombang kedua untuk universitas yang sama.

Ia sering menggerutu terhadap kecilnya uang pensiun sebagai bekas duta besar. Tapi tampaknya ia cukup puas dengan honor dan mobil dinas yang diterimanya sebagai penasihat Kapolri.

Ia, yang belakangan mengganti topi golf favoritnya dengan peci hitam piramidal yang menjulang, dengan rambut menjulur ke delapan arah karena sering tak sempat dicukurnya, kemudian banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada pilpres 2019, sikapnya mencapai tingkat yang ganjil dan mengherankan: sebagai pelajar politik seumur hidup ia hadir di pertemuan besar di Surabaya pada 14 Februari 2019 atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, padahal acara itu semacam “pelantikan tak resmi” untuk kabinet baru yang saat itu dipimpin capres Prabowo Subianto.

Ia tampak merasa tak ada fatsoen yang ia langgar dengan terlibat dalam rapat akbar yang mengasumsikan Prabowo-lah yang pasti akan menjadi presiden — suatu tendensi tindakan fait accompli yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pilpres di Indonesia dan dunia.

***

Seperti kebanyakan orang, tak semua keinginannya terpenuhi. Ia, misalnya, setelah kegetiran yang dialaminya di majalah Tempo, akhirnya gagal pula memimpin sebuah koran harian, meski pembicaraan dan persiapan yang dilakukannya telah cukup matang sampai di level Wapres BJ Habibie.

Ia, yang pernah menjabat Ketua Dewan Kesenian Jakarta, termasuk tamu favorit acara bincang di televisi dan podcast karena kefasihan dan kepiawaiannya menyederhanakan duduk-perkara. Baginya, tak ada pertanyaan host yang perlu dijawab dengan hati-hati dan sikap “politically correct”.

Semua pertanyaan dijawabnya dengan gamblang, disertai pemaparan latar-belakang luas yang tak selalu diketahui oleh si penanya. Ia selalu penuh percaya diri karena yakin ia mengerti apa yang sedang dibahasnya.

Ia yang setia menjaga tradisi lama kesarjanaan — dengan terus tekun membaca literatur dan produktif menulis buku-buku sampai hari-hari terakhirnya — menyelesaikan masa hidup dalam usia 80, pada Sabtu malam 18 Mei.

Dengan dipadati begitu banyak kegiatan intelektual dalam bidang yang begitu beragam selama enam dekade, hidup Salim Haji Said tak mungkin disebut “a failure” — apalagi “the grand failure.” ***

*Jurnalis dan Penulis Senior